GXが求められる背景

私たちに求められていること私たちが取り組むべきこと

気候変動対策は、国や行政だけが取り組むことではありません。

間違いなく企業も重要なプレイヤーです。

では、企業はどのように取り組むべきなのか?

GXが加速する市場背景とともに、これからの企業経営のあり方を考えます。

企業活動に加わった

もうひとつのものさし

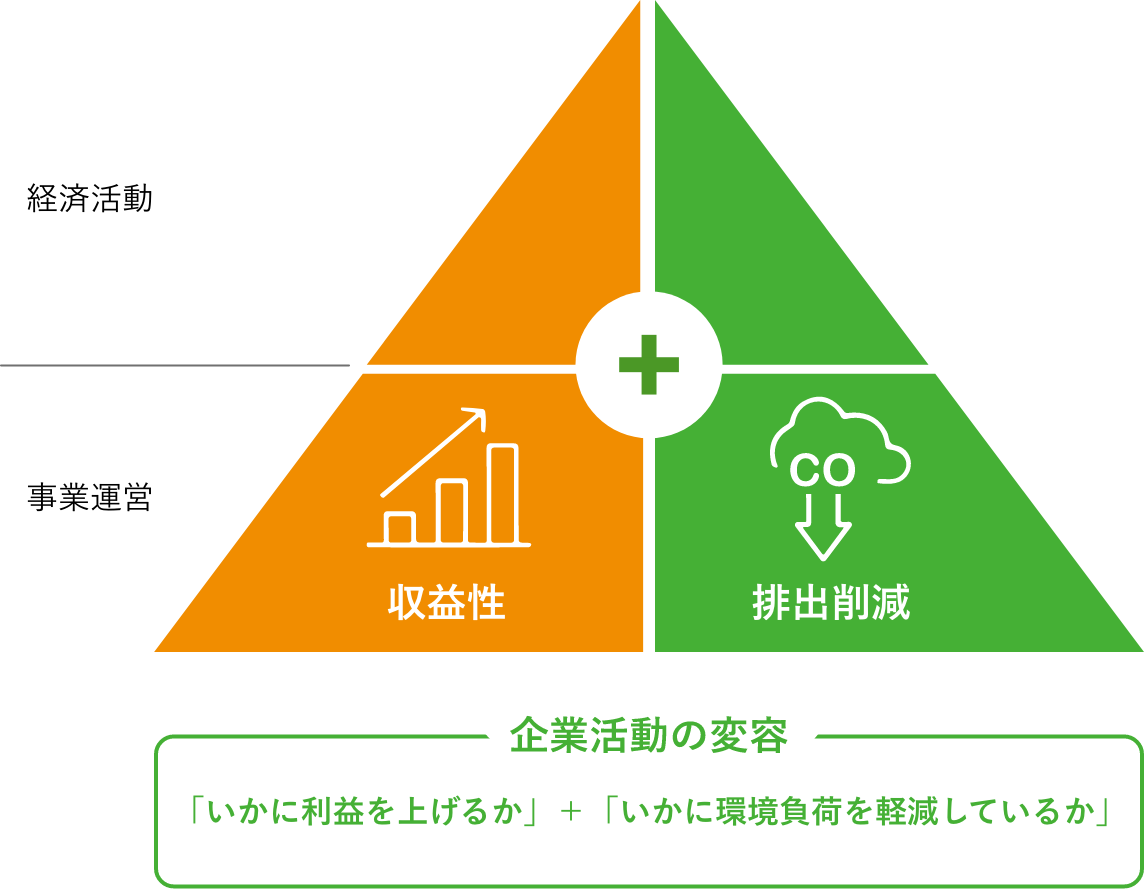

これまでの経済活動・企業活動では「いかに利益を上げるか」がひとつの価値基準になっていました。しかし、地球環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)を考慮した投資活動や経営活動=ESGという考え方が取り上げられる今、「いかに環境負荷を軽減しているか」をもう一つの価値基準に据えて企業活動を変えていく必要があります。

企業が目指すべき

「カーボンニュートラル」

世界的に進む気候変動対策のなか、日本も「2050年カーボンニュートラル」の実現を国家目標として掲げ、企業にも脱炭素に向けた具体的な対応が強く求められています。

これまでの企業の取り組みは、温室効果ガス(GHG)排出量に関して、事業者自身の直接排出であるScope※1、エネルギー使用に伴う間接排出であるScope2の範囲内での管理に留まっていました。

しかし、カーボンニュートラルを実現するには、さらに範囲を広げ、サプライチェーン全体で排出量削減に取り組まなければなりません。それぞれのプロセスを担うプレイヤーが役割に応じたアクションを実行する。そうすることでScope1・2に加え、それ以外の間接排出であるScope3までカバーできるようになり、カーボンニュートラルが達成できるのです。

※Scope…企業のサプライチェーン全体のCO₂排出量は、「GHGプロトコル(温室効果ガス排出量を算定・報告する際の手順を定めた国際的基準)」を参照してScope1(事業者自身の直接排出)、Scope2(エネルギー使用に伴う間接排出)、およびScope3(その他の間接排出)に分類・開示される

温室効果ガス削減が

企業活動の重要なKGIに

近年、地球温暖化の進行により、異常気象などの気候変動リスクが世界各地で深刻化しています。こうした状況の中で、企業活動に求められる価値基準も変化しつつあります。従来の「収益性」に加え、「温室効果ガス(GHG)排出量」も重要なKGI(重要目標達成指標)として注目されるようになってきました。

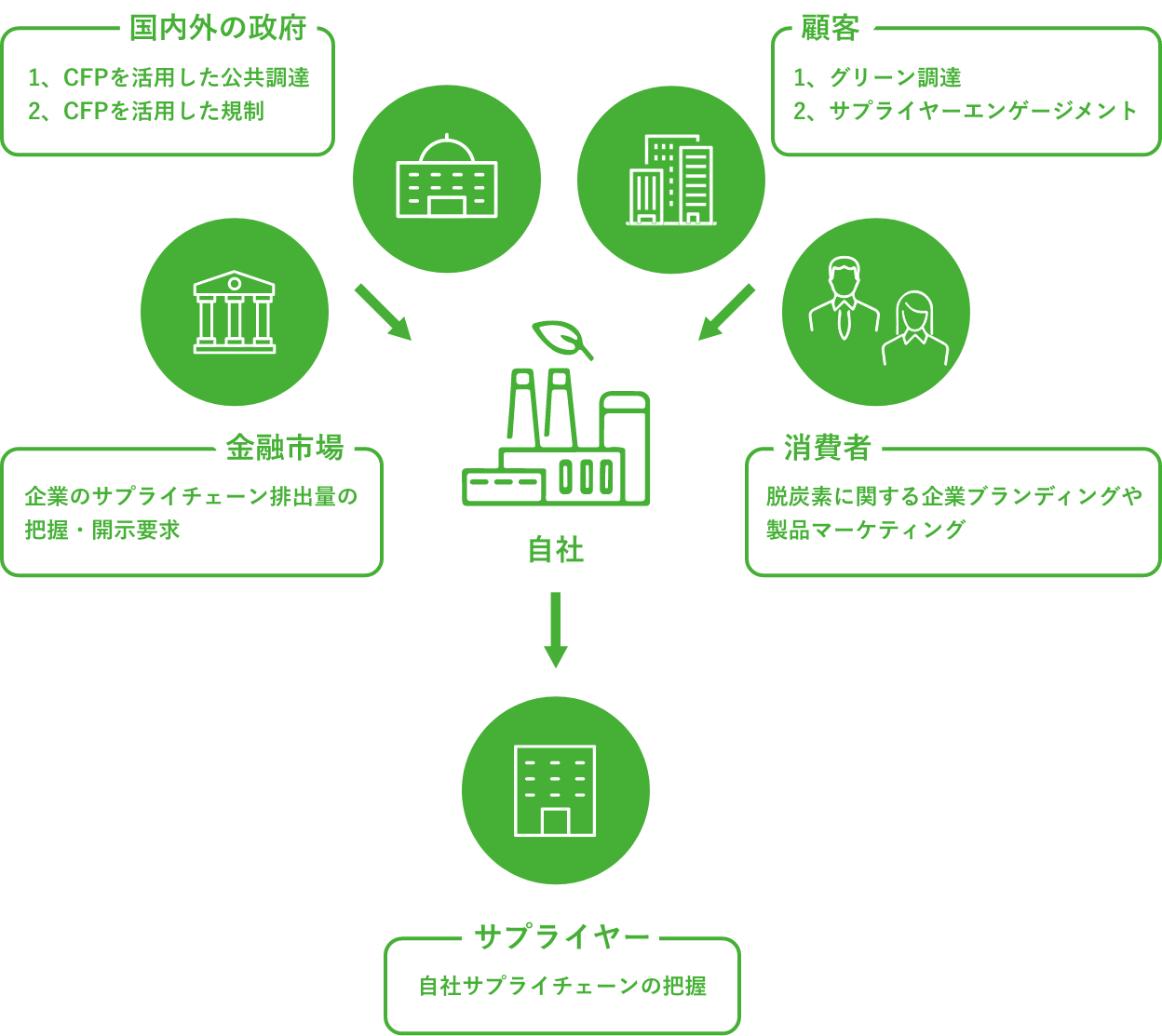

温室効果ガス(GHG)排出量の削減を着実に進めるには、まず製品ごとの排出量であるCFP(Carbon Footprint of Products)の可視化が欠かせません。CFPの見える化は、カーボンニュートラルの取り組みの出発点であり、GXの基盤となります。

現在、企業には顧客や消費者、金融市場、政府など多様なステークホルダーからCFPの開示を求められる状況が広がっており、CFPの有無や精度が企業・製品の評価に直結する時代へと移行しています。

現在、企業には顧客や消費者、金融市場、政府など多様なステークホルダーからCFPの開示を求められる状況が広がっており、CFPの有無や精度が企業・製品の評価に直結する時代へと移行しています。

「収益化」と「温室効果ガス

(GHG)削減」の両立

日本は、2030年までに温室効果ガス排出を2013年比46%削減する目標を掲げ、企業は具体的な温室効果ガス(GHG)削減行動と数値目標を設定しています。

とりわけ主な温室効果ガス(GHG)排出元となっている電力、運輸、鉄鋼などの産業セクターは、原材料の調達から生産(製造)・流通に至るまで高いハードルが課されています。そのため今後下記のようなリスクにさらされることが予想されるでしょう。

とりわけ主な温室効果ガス(GHG)排出元となっている電力、運輸、鉄鋼などの産業セクターは、原材料の調達から生産(製造)・流通に至るまで高いハードルが課されています。そのため今後下記のようなリスクにさらされることが予想されるでしょう。

● 規制強化が進み、未対応企業はステークホルダーから選ばれなくなる

● 環境問題解決にかかる人件費や諸経費は今後さらに増加する

● 環境問題解決にかかる人件費や諸経費は今後さらに増加する

そこで、「環境配慮商品・サービス」の提供拡大が実現できれば、「収益化」と「温室効果ガス(GHG)削減」の両立が可能になります。この「収益化」のためには、自社商品・サービスが「どれだけ環境に配慮されているか」が消費者にわかりやすく伝わるコミュニケーションが鍵となります。

DXが導く製造業の

カーボンニュートラル

また、製造業は、テクノロジーを活用したものづくりDXの取り組みが加速している分野。

カーボンニュートラルの視点で見ると、業務効率化や生産性向上、生産品質の向上といった現場改善こそが温室効果ガス(GHG)排出量の削減につながっていると言えます。そのため、ものづくりDXによる現場改善とカーボンニュートラルの取り組みを両輪で進めていくことで、現場改善やコスト削減と温室効果ガス(GHG)排出量の削減を同時に行い、自社の企業価値向上・競争力の強化を実現することができるのです。

カーボンニュートラルの視点で見ると、業務効率化や生産性向上、生産品質の向上といった現場改善こそが温室効果ガス(GHG)排出量の削減につながっていると言えます。そのため、ものづくりDXによる現場改善とカーボンニュートラルの取り組みを両輪で進めていくことで、現場改善やコスト削減と温室効果ガス(GHG)排出量の削減を同時に行い、自社の企業価値向上・競争力の強化を実現することができるのです。