製品・サービスのモノの流れを見える化「ライフサイクルフロー図」について説明

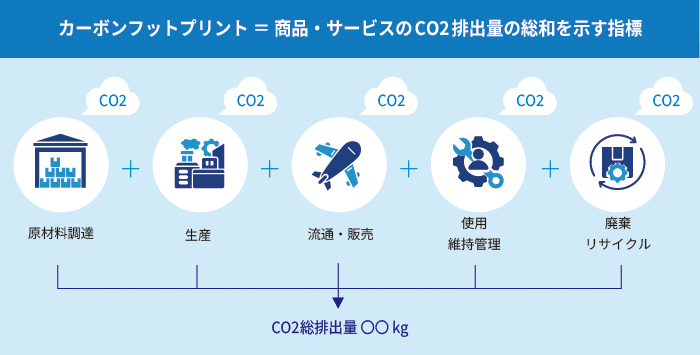

近年、地球温暖化を含む気候変動の課題に対処するため、各国や企業はCO₂などの温室効果ガス(以下、GHG)の排出量を可視化し、削減に向けた取り組みを進めています。その中で、製品やサービスが環境に与える影響を測定する指標であるカーボンフットプリント(Carbon Footprint of Products、以下CFP)の重要性が高まっています。

CFP算定では、算定の準備段階として「算定方針の検討」や「算定範囲の設定」を行うことが重要なフェーズとなっています。

本記事では、CFP算定の対象範囲を明確化するためのツールであるライフサイクルフロー図について、作成方法やポイントを交えて分かりやすく解説します。

カーボンフットプリント(CFP)とは?

CFPとは、製品やサービスにおける原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通して排出されるGHG排出量を、CO₂排出量に換算して数値化したものです。

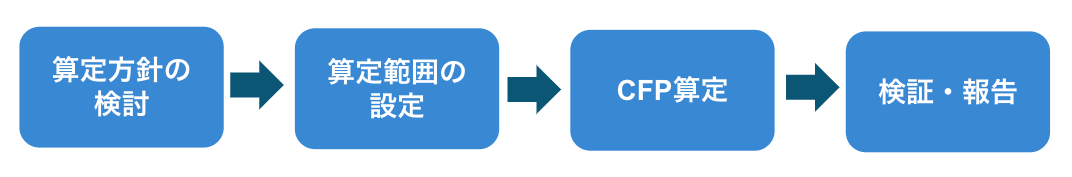

CFPは以下の4つの手順に沿って算定します。

① 算定方針の検討

まず、CFPに取り組む目的や、誰に向けた算定であるのか、さらに算定のルールについて検討します。

目的を設定する理由は、CFP算定の客観性や正確性の程度を判断するためです。特に、商品が他社商品と比較されることが想定される場合、参照する算定ルールを統一する必要があります。

② 算定範囲の設定

次にCFP算定を実施する範囲の設定をします。

CFPの算定単位は基本的に、製品システムの定量化された性能である「機能単位」で定義する必要があり、これを定めることで一定の性能あたりのGHG排出量を算出することができます。しかし、機能単位での定義が困難な場合や中間製品を扱う際には、機能単位を実現するための製品の個数や量を示す「宣言単位」を用いることも可能です。

算定範囲を設定後、ライフサイクルフロー図を作成することで、対象とするライフサイクルのプロセスやデータの収集期間、また除外するプロセスなどを設定します。対象とするライフサイクルは最終製品であれば原材料調達から廃棄・リサイクルまで、中間製品であれば原材料調達から製造までが基本となっています。

③ CFPの算定

CFPは算定範囲のプロセスごとの排出量を計算し、全体の合計値として算出します。計算式は、以下の通りです。

GHG排出量=活動量×排出係数

データの収集に関しては、基本的に自社で取得した1次データを使用する必要がありますが、1次データの収集が困難な場合には、できる限り客観的で信頼性の高いデータを活用することが求められます。

④ 検証・報告

CFPの信頼性を担保するために、算定が適切に実施されたか否かを、内部検証や第三者検証を用いて実施することが望ましいとされています。しかし、内部検証と第三者検証では、それぞれ要するコストと得られる効果が異なるため、CFPの目的や用途に応じて正しく選択する必要性があります。

また、検証後は検証結果をCFP算定報告書としてまとめ、顧客企業や消費者などに向けて公開します。尚、公開の際には読み手がCFP算定の内容を理解できるように透明性を担保し、結果・データ・⼿法・仮定・解釈について、詳細に説明しなければいけません。

ライフサイクルフロー図とは?

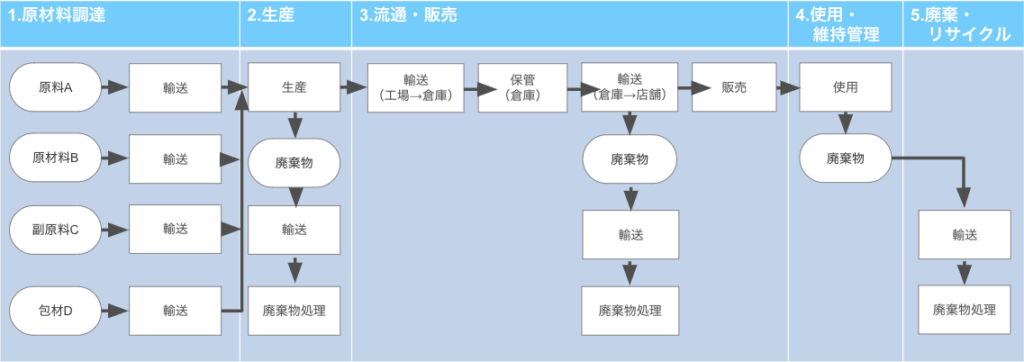

ライフサイクルフロー図とは、CFP算定の対象となるライフサイクルステージの各プロセスにおけるモノの流れや工程を、1つの図として視覚的に落とし込んだものです。

ライフサイクルフロー図を作成することで、対象製品のGHG排出源を網羅的に洗い出すとともに、算定の対象範囲を明確化することができます。

CFP算定を行う上で、ライフサイクルフロー図を作成することは必須作業ではありませんが、初心者や初めて算定を行うケースにおいて作成が推奨されており、前述したCFP算定の手順の「②算定範囲の設定」にて用いられることが多くあります。

以下は経済産業省と環境省が連名で発表した「カーボンフットプリントガイドライン」をもとに、BIPROGYが作成したライフサイクルフロー図のイメージ図です。

ライフサイクルフロー図の作成方法

ライフサイクルフロー図は、以下4つの流れに沿って作成されます。

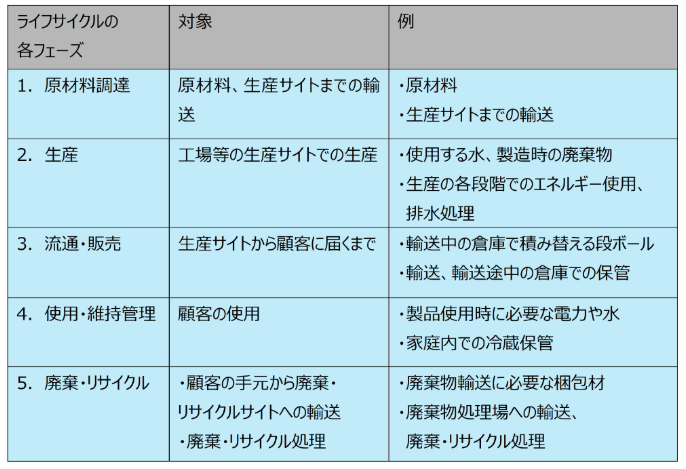

1.ライフサイクルステージの設定

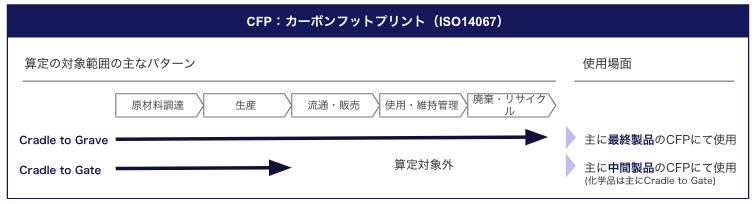

算定する製品やサービスのライフサイクルを、原材料調達、生産、流通・販売、使用・維持管理、廃棄・リサイクルのステージに分けます。尚、算定対象とするライフサイクルステージは、最終製品の場合は原材料調達から廃棄・リサイクルまで (Cradle to Grave)、中間製品の場合は原材料調達から生産まで (Cradle to Gate) を基本としつつ、提供する相⼿や⽬的を考慮し、選択することができます。

また、化学や鉄鋼など上流に位置する業界にて生産される製品は「Cradle to Gate」であり、製品の使用や最終処分を除く、算定企業の出荷までの製品ライフサイクルの上流段階のすべてを算定範囲としています。

2.活動内容の洗い出し

次に、各ライフサイクルステージにおける具体的な活動について、以下のような表を作成して洗い出します。

例えば、生産段階では使用する水や製造時の廃棄物、また生産の各段階でのエネルギーの使用、排水処理などが挙げられます。

3.ライフサイクルフロー図の作成

「2.活動内容の洗い出し」にて整理した、各活動に必要な資源量や排出量を収集した後、ライフサイクルステージの各プロセスを1つの図に落とし込みます。この際に、ライフサイクルに関わる全てのプロセス(モノ・工程)を楕円や四角で囲んで記載し、各フェーズ間の流れや関係性を矢印などで示すとわかりやすいでしょう。

4.確認

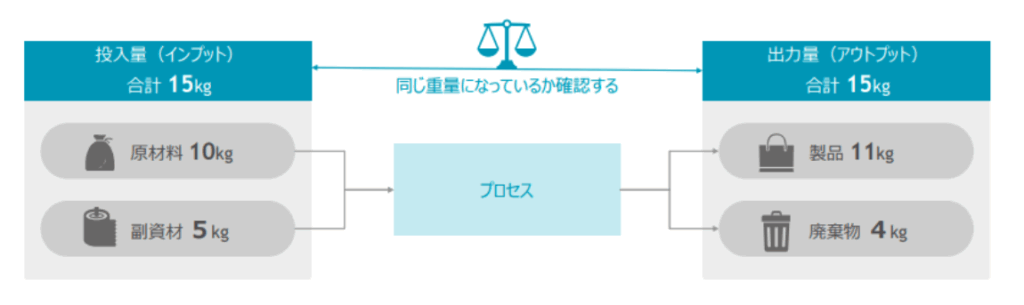

モノの投入量と出力量が等量になっていることを各プロセスで確認を行い、必要に応じて情報の追加や修正を行います。

ライフサイクルフロー図作成におけるポイント

経済産業省と環境省が連名で発表した「カーボンフットプリントガイドライン」をもとに、ライフサイクルフロー図作成におけるポイントを6点説明します。

① ライフサイクルフロー図作成に関するルールを定めます。

各プロセスを記載する際、モノ・エネルギーを楕円、プロセスを直角四角形のように、作成時のルールを決めて書くと良いでしょう。

このようなルールを設定しておくことで、ライフサイクルフロー図が見やすくなるだけでなく、各プロセスの抜け漏れを防ぐことにつながります。

② モノは、算定方針に立ち返りながら分解します。

ライフサイクルフロー図を描く際には、算定の基本方針に立ち返り、必要十分な分解を心掛けるようにします。

例えば、原材料として綿織物を使用する場合、以下の図の上下はどちらも同じ「綿織物」のプロセスですが、どちらを選択するかは算定目的に合わせて決定します。

③ モノの投入量(インプット)と出力量(アウトプット)が等しくなっているかを各プロセスで確認します。

プロセスに入力された物質の総量は、産出・排出される総和に等しいと考えます。そのため、投入量と出力量を確認することでプロセスの抜け漏れを防ぐことができます。

例えば下図のような関係において、ライフサイクル全般にわたって整合性が取れているかを確認する必要があります。ただし、空気中にある酸素・二酸化炭素の取り込みや水分の乾燥による減量は、この原則から除外されます。

④ 工程は、まず詳細に分解し、その後データ入手の可能性を踏まえてまとめることが相応しい。

まずは詳しく記載した上で、取得できるデータと照らし合わせて目的に応じてプロセスをまとめることが望ましいです。こうすることで、プロセスの記載漏れを防ぎ、正確性を担保することができます。

⑤ 製品ライフサイクルに直接関係のあるプロセスのみ記載します。

GHG排出量への影響が軽微だと想定されるプロセスについて、算定対象に含める必要がないものとして除外することができます。例えば、製品の部素材やエネルギーの投入に直接関連付けされない工場の設計や、生産設備の製造などは算定対象外とすることができます。

⑥ リサイクル材は、基本ルールを設定します。

リサイクル材の算定方法についてガイダンスが提供されておらず、国際的に確立されたルールが存在していません。そのため、自社内であらかじめ基本ルールを設定しておく必要があります。ルールを明確にしておくことで、今後ルールが設定された際も、対応が円滑になります。

化学品向けCFP算定支援サービス「EcoLume™」とは?

本記事では、CFP算定の対象範囲を明確化するためのツールであるライフサイクルフロー図について、作成方法の手順やポイントを交えて解説してきました。

昨今の気候変動問題に対応するために、CFPへ取り組む企業は増加しており、特に化学や鉄鋼などバリューチェーン上流に位置する業界において、CFPの重要性は高まっていくでしょう。

そこでBIPROGYはGHGの排出削減を実現するための基盤として、製品単位のGHG排出量であるCFP( Carbon Footprint of Products カーボンフットプリント )の算定を支援するソリューション「EcoLume」を開発しました。

「EcoLume」は、化学産業に特化したCFP算定支援サービスであり、化学産業のお客様が抱えている多種多様な課題に対して、①算定支援コンサルティングサービス、②算定業務代行サービス、③算定システム、の3種類のサービスを展開することで、それぞれのお客様に最適なご提案を実現します。

尚、①の算定支援コンサルティングサービスでは、本記事で解説したライフサイクルフロー図の作成や、システム境界の設定・活動量データの明確化などを、お客様の製品情報を基にレクチャーします。